ハ息子

コンプラ問題で無くなった犯罪展という展覧会で出すつもりの絵でした。昔飼っていたハムスターを母に言われるがまま公園に埋めた記憶から着想を得て描いた絵。私有地で死体を埋めるのは法律に抵触する可能性が高い、犯罪になるかもしれないけど知らなかった、でもそこには確かに愛があったという絵です。

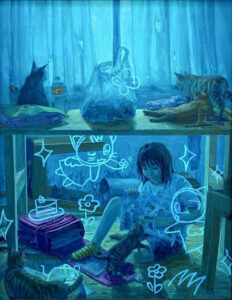

親が猫を多頭飼いしてそれで苦しんだ友達から着想を得た絵。友達の母親はシングルマザーで猫を11匹飼っていました。母親はろくに世話をしないので友達が世話をしていました。それが苦しかったと大人になってから語ってくれました。友達が実家を出てから、母親は更に犬を飼って犬が猫を攻撃するので猫たちを部屋の一室に閉じ込めました。長毛種のねこはブラッシングがされておらず毛が絡んで固まってしまい動けなくなっていました。保護猫団体を介入させようと友達は頑張ったけれど母親は拒否して今も劣悪な状況が続いています。多頭飼い崩壊の問題はニュースなどで知っていたけれどその環境で育った子供についてはあまり着目されていない気がして多頭飼い崩壊している家庭の子供の絵を描きました。夏休みが始まる頃、図工で描いた家族の絵を持って帰って家族に見せているシーン。多頭飼い崩壊しており、よく見たらビニール袋の中に猫の死体が入っている。死んだ先代の猫たちが喜んだような落書きフィルターがかかっていて、多頭飼い崩壊の現状を悲観的に受け止めず現実逃避しているような絵です。

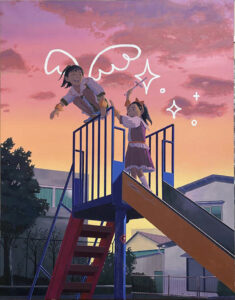

幼稚園の時、友達が良かれと思って滑り台から鶏を落として飛べるように応援していました.。鶏はバサバサ羽をばたつかせるだけで飛べませんでした。今思えば残酷だなと思います。そこから着想を得て絵を描きました。子供は想像力豊かで可愛い側面もあるけれど私は無知で残酷な部分を描きたかったので、プリキュアごっこのような遊びの途中できっと飛べるはずだと滑り台から飛び降りようとする女の子の絵を描きました。

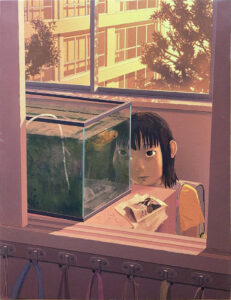

これは自分の体験に基づいた絵です。仕事をサボれそうだからという理由で生き物係になりました。私が先生に叱られて水槽の掃除をした頃にはメダカは共食いされ死骸はバクテリアに分解されなにもありませんでした。それに対する悲しみはなく、よく見たら1匹のドジョウが生き残っていて、それが仕事をしたくない私にとっては不都合でした。今思えば全クラスメイトと先生が見える場所に水槽は置かれていたけれど、誰もメダカやドジョウを助けようとしなかったことも悲惨だなと思います。子供は優しくて思いやりがあるなんて幻想を壊したくて金魚が死んでいくさまを見届ける女の子を描きました。

ひすい

制作全体の説明

世界でひとりぼっちでいるような感覚を描いています。世界でひとりぼっちとは、周りに誰もいない物理的に⼀⼈でいることというよりも、精神的にひとりぼっちというようなイメージです。⼈間の内的世界で起こっていることが、無意識のうちに外界から観測できる形で表出することに興味があります。例えば、⽬の前の⼈を拒否したい時は腕を組むとか、思考が多動な⼈は踊るような筆跡の⽂字を書くとか、よく聞く話だと思います。私は個々の作品のコンセプトを練り、それに沿って絵を描く…という描き⽅はあまりしないです。むしろ、なるべく何も考えずに絵を描く過程でコンセプトを発⾒したり、完成した絵を分析して、⾃分が描きたかったものは何であるのかを探ることに⾯⽩さを⾒出しています。作品制作というよりは描画テストとか⼼理テストとか、そんな感覚に近いのかもしれません。

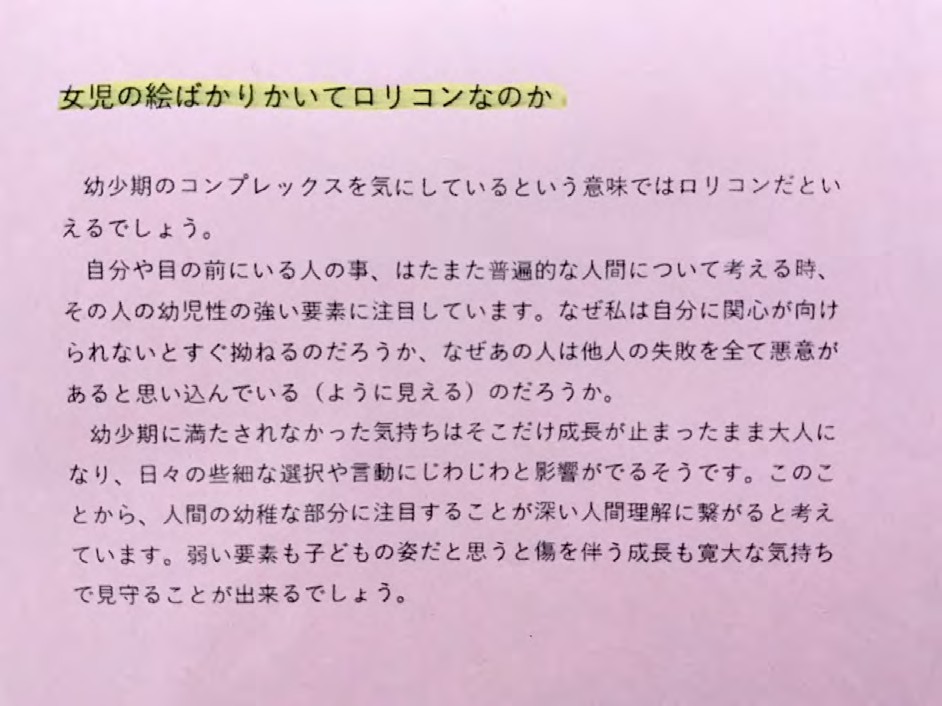

なぜ⼥児を描くのか

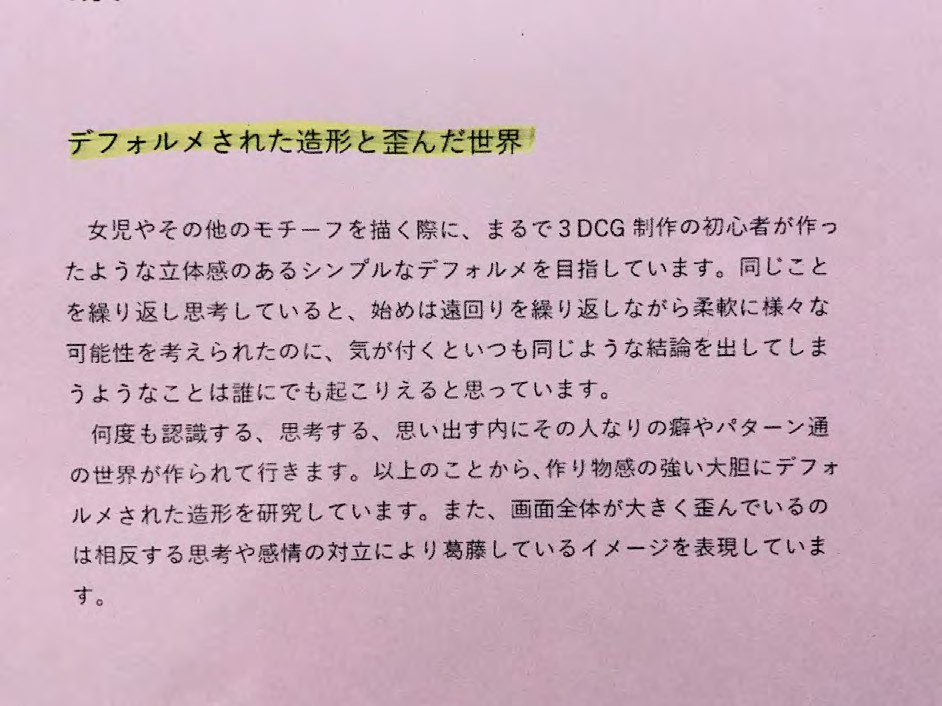

描き⽅について

プールサイドに⽴つ⼥児の絵です。⼥児の造形にこだわって描きました。胴体に対して頭部が異常に⼤きいです。頭は精神的な領域、⽬に⾒えないもの、内省、というイメージがあります。対して胴体は⾝体的な領域、⼿で触れるもの、物理的な世界、というイメージがありま す。胴体よりも頭の⽅が⼤きいということは、意識の中で占める割合が実際的なことよりも抽象的なことの⽅が⼤きい、ということです。そのような感覚の造形化を⽬指しました。中学⽣の時に使っていた⽂房具やリュックにぶら下げていたマスコットをよく思い出していただきたいのですが、⼈との交流が⼤好き元気いっぱい⼥児はカートゥーン系(?)というのかな?顔のパーツが⼤きく表情豊か⾝振り⼿振り⼤きめのキャラクターグッズを所持していませんでしたか。反対に、⼀⼈が好き⼤⼈しめ⼥児はサンリオとかサンエックスみたいな、表情が虚無系で活気のないキャラクターグッズを⾝につけていませんでしたか。もちろん全員がそうだとは限りませんが、そういう傾向を感じませんでしたか。他⼈のことが気になるけど⾃分のことは教えたくない、が性格の基盤になっていると⽬と⽿は⼤きって⼝は⼩さい(閉じている)、というキャラデザになるような気がします。何も知りたくないなら⽬は閉じているだろうし、世界と関わりたいなら⼿⾜の動作も⼤きくなるだろうと思っています。硬直していると圧を感じてるのかなと思う。描かれた⼈物も、現実の⼈物も、本⼈の意識から離れたところに内側の感覚が表出しているのが⾯⽩いと思います。

保健室か病院かわからないけど、⼥児が病室で寝かされてナースさんに看病されている。「冷たい優しさ」をイメージして描き始めました。冷たい優しさとは、好意よりも責任感に従って相⼿に優しくすることです。例えば、教員としての任務を全うするために⽣徒に優しくするとか、親という役割を背負っているから⼦供の世話をする、というような感覚です。私は誰かに優しく気遣いをされると申し訳なくなる時があります。⾃分のために時間や体⼒を割いてくれることが、相⼿を拘束してしまっているように感じて申し訳ないです。私のこと好きじゃないんだろうな、と察してしまうのもつらい。その直感が的を得ているかなんて確かめようがなのですが。 100%善意の優しさであれば、優しくしている側も幸せな気持ちを感じられると思うので少しは気楽に思いますが、冷たい優しさは本当に申し訳ないです。本当は優しくされたいのに、私のこと好きじゃないんでしょ!って拗ねて相⼿の優しさを台無しにするのは早くやめた⽅がいいと思います。早く早く脱⼥児したい。依頼に応じる形での優しさはともかく、⾃主的に優しくした場合は、⾏為の主体となる⼈が⽀払った対価について、受け取り⼿が気にする必要はないということを⾃覚しておくべきだと思います。優しくする時も、される時も。⾃分と他者との適切な境界を認識できることを⽬指したい。

⾞の中にいる⼥児です。⼆⼈の⼥児を描いていますが、友⼈同⼠であるのか、姉妹であるのか、⼆⼈の関係は決めていません。特に重要視もしていません。⾞の中での⼆⼈の関係よりも、⾞内と外の世界の関係に意識を向けて描いたと記憶しています。タイトルは完成した絵を⾒て直感で決めました。「淋しいのを私のせいにしないで」というのは、⼤⼈になった今、些細なことで拗ねたりすぐ悲しくなってしまうのを、過去の⾟い経験のせいにして、今できる努⼒を怠るのはよくないよな…と思いました。

学校の廊下で⼥児たちが⼿を繋いでいる絵です。⼿を繋いで向き合うと、そこには閉鎖的な空間ができます。⾃分たちだけしか⼊れない場所を作って共有するのは、少⼥らしいと思います。⼿を繋いでいる絵は、この作品以外にもよく描きます。横⼀列に並んでいたり、輪っかになっていたりします。よく描いているとはいえ、深い意味はありません。⼥児たちが連なっている造形の揺らぎが⾒ていて⼼地よくて描いています。

ピンキーポップ

【ひかりの家】ゲージ、粘土、アクリル絵の具

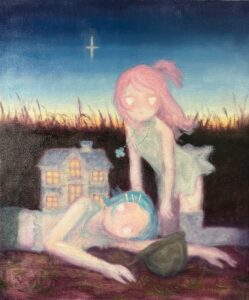

想像の世界の家は光っています。私はずっと、小さい人を動かしながら、その人の生活を繰り返させています。ご飯をたべたり、寝たり、お買い物に行ったり、メイクをしたりします。ここには現実では手に入らないものや、やりたくてもできないこと、現実とは違うおだやかな空気感が漂っています。現実の家で流れる時間を、この穏やかな空間の時間に変えれます。そういう逃げ場だったかもしれません。

【箱庭】ゲージ、ぬいぐるみ、ビーズ

私の髪の毛が入っています。小さい頃から今まで現在進行形で続いているコンプレックスの抜け殻です。何度も同じ問題に行き着いて、その都度答えを出すものの、なくなるわけではない悲しみがここにはあります。中にいるのはバイトを頑張って早く自立したい私、パジャマをまとって安心感の中にいる私、自分の体や見た目にコンプレックスがある私です。大人(自分で選択をできるようになる頃)になるまでは、決まった場所や決まったルールの中で過ごす事、抑圧の中にいます。

【少女の部屋】空間全体、ぬいぐるみ等

今回のインスタレーションは幼い頃の心を持ったまま大きくなった人をイメージしています。子供の頃憧れていたものって全て手に入るわけではなくて、その憧れが爆発して大人になってから具現化されるんです。自分自身の部屋も可愛い物まみれでそうなのですが、そういう呪いみたいなものを自分の部屋をつくるみたいに作りました。

家をよくモチーフとして用いるのですが、家は自分にとって、自分を守るお城だったり、世の中と自分を遮断するものだったり、箱の中の自由、制限された場所だったりします。

そういうのも、今回集まったわたしたちみたいだとおもうんです。少女がずっと自分の中にいます。

【ぬいぐるみについて】

私が小学生の頃、叔父さんがセブンイレブンで働いていて、一番くじかなんかでカピバラさんのぬいぐるみを手に入れたんです。

叔父さんと会った時にそのぬいぐるみを見せてくれて、グーで潰して遊んでいたりしたのをみて『可哀想!痛がっている』と思いました。そこからぬいぐるみが生きていると思うようになりました。

今まで私は仕事に行く時、どこかに出かける時、いつも一人で乗り込んでいく感覚がありました。自分は強くいなきゃいけないとも思っています。でもぬいぐるみと一緒に出かけた時に、家族や友達が一緒にいてくれるような、一人ではない感覚になりました。優しくしたり、救えたりする存在になれるぬいぐるみを作っています。

ぬいぐるみは正直です。嫌なことは嫌がったり、怖いことには怖いと言う彼らのことを、大事にしたいし優しくしたいです

マルス

「どっかいこ、」2025 デジタルイラスト

この絵は、「どこかに行きたいけれど、一人ではどこにも行けない」という子供の頃の気持ちを描いた作品です。背景に散りばめられたカラフルなハートや音符、果物のキャラクターたちは、一見すると子供が自由に落書きしたような無邪気さを感じさせますが、実際には、友達と一緒に遊ぶことができない孤独感から生まれた想像上の妖精たちです。こうした落書き風のモチーフが、作品全体に軽やかさや遊び心を与えつつも、その背景にある繊細で切ない感情を際立たせていると思います。

「どっかいこ、」2025 キャンバス、アクリル絵の具、クレヨン、色鉛筆、デコパーツ

こちらの作品は、先程のデジタルイラストをもとに制作しました。まず、アクリル絵の具にグラデーションメディウムを混ぜて彩色し、その上から色鉛筆やクレヨンを使って画面に質感を加えています。さらに、幼い頃から集めていたビーズやデコパーツを使用し、絵のイメージやそこから連想されたモチーフに合わせて丁寧に貼り付けています。

デジタルで描いた作品をアナログの手法で大きなキャンバスに描き直すことで、画面のスケール感が変わり、見る人に与える印象や迫力が大きく異なるように感じています。キャンバスに描くことで、観る人の視界いっぱいに広がり、物理的な「圧」や存在感が増すように感じられます。筆のストロークのダイナミックさや、手作業ならではの揺らぎが、デジタルにはない臨場感や力強さを生み出し、作品としての奥行きを深めるのではないかと思います。

「飛蚊症」 _2023 キャンバス、アクリル絵の具、デコパーツ

この作品は、友達がいない寂しさを抱えた少女が、妖精の存在によって心を満たされているというイメージで描いています。

少女は、周囲の人から見ると一人でいて楽しそうには見えないかもしれません。笑顔を浮かべているわけでもなく、何かに夢中になっている様子でもない。しかし、彼女の世界の中には妖精がいて、彼女だけに見える存在として寄り添っています。その妖精たちは、彼女にとって友達のような、あるいは心の拠り所となる存在なのかもしれません。

「はつしお」2022 キャンバス、アクリル絵の具、デコパーツ

私にとって初潮は、成長の節目というよりも、「このまま死んでしまうのではないか」という不安に満たされた出来事でした。体の中で何が起こっているのかもよく分からず、突然の変化に戸惑い、恐怖を感じていました。

しかし、そんな私の気持ちとは対照的に、親は私の生理が来たことを喜んでいました。「成長の証」として祝福してくれるような雰囲気の中で、私はますます混乱しました。私にとっては不安と恐怖の象徴であるのに、大人たちにとっては喜ばしいこと。なぜこんなにも感じ方が違うのか、そのギャップが理解できず、どう受け止めればいいのか分からないまま時間が過ぎていったのを覚えています。

この作品は、そんな複雑な気持ちを表現しています。「 天使のはね」は有名なランドセルブランドの名前であり、同時に生理用ナプキンの「羽」の部分ともつながる言葉遊びになっています。

ランドセルは、子ども時代の象徴であり、それを背負っていた頃の私は、まだ何も知らない無垢な存在でした。しかし、生理を迎えたことで、自分の身体が大きく変化し、否応なく「子どもではいられない」という現実を突きつけられます。その象徴として、生理用ナプキンの「羽」を重ねることで、子ども時代の終わりと新たな段階への移行を表現しました。 この作品も、私が初潮を迎えたときの衝撃を表現したものです。

作中に登場するランドセルは、小学生の頃に実際に使っていたもので、単なるモチーフではなく、私の記憶や経験と深く結びついた存在です。小学生の頃はまだ無邪気に過ごしていましたが、生理が始まることで「子どもではいられない」という現実を突きつけられました。それまでの日常とは違う、新しい不自由さや戸惑いを、象徴的にランドセルと重ね合わせています。

この作品を制作したのは高校生のときでした。その頃の私は、生理前や生理中の症状があまりにも重く、身体的にも精神的にも大きな影響を受けていました。生理が近づくとイライラが止まらず、ちょっとしたことで泣いてしまったり、ひどい体調不良で学校に行けなくなることもありました。そのつらさに耐えかねて病院に行ったものの、医師からは「身長が止まるまでピルは飲めません」と言われ、救いを求めたはずの場所で解決策を得られなかったことに強い怒りを感じました。

自分の体なのに、自分ではどうすることもできない。その理不尽さ、生理によって日常が思うようにいかなくなることへの苛立ち、どうしようもない閉塞感 そうした感情が、制作の原動力になったのだと思います。

新宅和⾳

絵はシナベニヤの⽊製パネルに⽬⽌め剤やジェッソで表⾯をツルツルに加⼯した上に、油彩とアルキド樹脂を使って描いています。

以前はキャンバスを使っていましたが、⾓度を変えて⾒た時にざらざらしたテクスチャがあるよりも平坦なほうが絵の向こうに別の世界があるように⾒えると思ったので変えました。

昨年の夏に地元⼤分の九重連⼭に出かけた印象を描いたものです。

夏の⽣命⼒、草いきれ、むくむくした雲の中でだけ⽣命は⽣きていて、秋には⼒を失い、冬には死んでいます。夏に有り余る⼒を⼿に⼊れた少⼥が分裂し、のびのびと過ごしています。

左から2番⽬に野ションをしている少⼥がいますが、それも⼭では⾃然です。

天使 2024年、F8号、⽊製パネルに油彩とアルキド樹脂

(2023年の「天使」)

元々2023年に描いていた絵が気に⼊らなかったため2024年に書き換えたものです。

気に⼊らなかった部分が背景の暗さとナイフの刃の部分のサビだと気がつくのに時間がかかりました。

外⾒は2016年にフィレンツェで⾒た⾝体中が⽬で覆われている天使と、インターネットで⾒かけた天使の形の銀のナイフの組み合わせで、少⼥のことを空想世界の無邪気な獣や天使または⼈智を超えた⼒を持つ怪物だと考えているという表明です。

2024年12⽉から今年の1⽉にかけてタイで描き始めた絵です。常夏の気候の中で次々と鮮やかな植物が⽣まれては枯れていきまた⽣まれています。その中で⾃分の獣性を取り戻した⼥の⼦の絵です。

冨岡想

この絵は診断メーカーを元にアイデアを出した。 自分だけが閲覧できるオリジナルの診断メーカーで、 描きたいシチュエーションやアイテムが入れてあり、 ランダムで出るようにしてある。

いわば一人「優美な屍骸」 ごっこです。 「グランドキャニオン」 「スパゲッティ」 というワードが出たので、 そこから崖でスパゲッティを食べている女の子の姿を想像された。

私は女の子を描くとき、 恥じらいや照れの無い世界の方がいいなと思っていて、 絵の中の女の子は当たり前みたいに四肢を投げ出していたり、 うろついていたり、 堂々としているのが理想だ。

なのでこの奔放な雰囲気の絵は今回の展示にぴったりだと思って選んだ。

ふと小さい頃、 このホームセンターでおもちゃを買ってもらった事を思い出した。 レジ横にある小さなおもちゃコーナー。 タコやエイなどの海の生物が色々セットになったゴム製のフィギュア。 私はその中でもカニを大切にしていた。 タッパーの中に拾ってきた石を置き、 水を入れ、 私はそこでゴム製のカニを飼っていた。 このホームセンターの看板を見つめていると、 ゴムのフィギュアが生きていたときの感覚がふわっと蘇る。

フィギュアのカニをペットにできたように、 子供は万物に人格を持たせてしまう。 この絵の女の子は電子レンジを友達にしているようだ。 命を与えられた電子レンジはマイクロ波を発生させる装置が心臓となり拍動し始める。 すると変哲もない部屋の片隅は彼女たちだけの王国になる。 そんな子供だけの聖域の様な場面を描こうと思った。

倉庫から懐かしい本が出てきた。ピンクやハートに色どられた手に収まるような小さな本。小学生の頃流行っていたおまじないの本だ。どうして小学生女児はあんなにおまじないや占いに熱狂するのだろうか。両思いになれる消しゴムのおまじない。

鏡を使った美人になれるおまじない。さらにはコックリさんやキューピッドさんの様な少し恐ろしいものもあった。

この絵の女の子もそういったおまじないでキューピッドさんを呼び出してしまった所だ。私はこの2人のキャラクターの絵を今までに何度か描いている。何度も描くことでこの2人が神話通り永遠の中にいるような気持ちになる。

この絵はこの5点の中で一番最後に取り掛かったものだ。上4つの作品は理想の女の子像であったり思い出の中の女の子だったが、これは自分の現在地のような絵となった。

最近女児向け食玩であるセボンスターを買った。大人になっても、キラキラしたペンダントを見るとやはり胸が高鳴った。

女児の心の残り火は蔑ろにしたくない。持ち続けることは茨の道で傷つくこともあるだろうけど、死守しながら描きたい。そういう思いを込めた。